2013.07.31

津軽の鬼っこ14

鳥居の鬼っこの14回目。

つがる市柏の下古川稲荷神社の鬼です。

ここは3の鳥居にありますが、もとは一の鳥居だったのかも知れません。

加藤氏の分類によると“一般型”となります。木製で、顔の老朽もすすんでいるというか、顔が無くなっているようです。

この鬼コの後姿、肩で背負いお尻でしっかり支えている線が美しいですね。

そして、今朝岩木山は望めませんでした。

つがる市柏の下古川稲荷神社の鬼です。

ここは3の鳥居にありますが、もとは一の鳥居だったのかも知れません。

加藤氏の分類によると“一般型”となります。木製で、顔の老朽もすすんでいるというか、顔が無くなっているようです。

この鬼コの後姿、肩で背負いお尻でしっかり支えている線が美しいですね。

そして、今朝岩木山は望めませんでした。

2013.07.30

鳥居の鬼っこ13

鳥居の鬼っこの13回目は、稲垣沼館二柱神社の鬼です。

少し前訪ねた時に鳥居に居ない?ため、再度検索、確かにこの一の鳥居に・・・。

再訪となりました。

老朽劣化により取り除いたのではと諦めたりしますが、

本堂に近づくと、木製の鬼は本堂の入口の棚に立てて置かれていましたね。

少し無造作な様子に温めてあげたくもなる姿で、そして、老朽で顔が見えませんね。

木製、加藤氏の分類でいうと“神像型”になります。

このままだと、いたずらで捨てられてしまいそうにも見えますが、まぁ、今もこうして居るわけですからね。

今朝、岩木山は望めませんでした。

少し前訪ねた時に鳥居に居ない?ため、再度検索、確かにこの一の鳥居に・・・。

再訪となりました。

老朽劣化により取り除いたのではと諦めたりしますが、

本堂に近づくと、木製の鬼は本堂の入口の棚に立てて置かれていましたね。

少し無造作な様子に温めてあげたくもなる姿で、そして、老朽で顔が見えませんね。

木製、加藤氏の分類でいうと“神像型”になります。

このままだと、いたずらで捨てられてしまいそうにも見えますが、まぁ、今もこうして居るわけですからね。

今朝、岩木山は望めませんでした。

2013.07.29

鳥居の鬼コの後ろ姿

我が家の近所、蒔田の鳥居の鬼っこです。

正面

やや右から

やや左から

若い鬼コで、引き締まったシャキッとした成りと顔立ちを感じます。

入口の石柱は“金毘羅”となっていますが、お堂の額表札は“琴平神社”となっています。

先日、元気村の帰り道に鬼コの背に文字が刻まれていることに気付きました。

5年ほど前に鳥居とともに朱のペンキが塗られ、刻まれた字が塗料に埋もれて読みにくくなっています。

脚立持参でじっくりと目を近づけて見ても・・・・・、

ほぼ確かな文字を拾うと?

明治○十六年 旧正月

川口 武

○○弥○郎

秋元○市

○○○太郎

白川○○

白川九○○

と、こんな感じでしょうかね。

金毘羅の狛犬が置かれたのが、石柱表札と共に大正9年6月20日です。

狛犬の石台の寄付芳名を覗くと、

川口武、徳田弥次郎、白川九郎助の名があります。

秋元で市のつく名は居ないです。

大正9年から若干ずれる年の設置かと思われます。

狛犬の寄付名簿では、最初に太宰との縁と元気村の元所有主である“傍島正之助”という名があり寄付額18円。

次に田中重吉10円とあり、鬼コの背に刻まれた名の3名は2円ほどの寄付ですから、鬼コは村あげての設置ではないのかも知れません。まあ、鬼コが置かれたのが明治36年としてら、村の若い衆らが置いたのかとも想像できますね。

この鬼コの存在が益々気になるところです。

加藤氏らの鳥居の鬼コの調査では、撫牛子八幡宮の既に大火で焼失した最初の鬼コは明治初年高山玄南という人が作ったとの由緒があるそうで、また、出始めは早くても明治中後期~大正初期と言われておりますから、36年も微妙なところですね。

塗料が劣化して磨り減ってきたら確認できるのかも知れませんから、期待しましょう。

そして、今朝家の周辺でアブラゼミを見つけました。孵ったばかりかも知れませんね。

で、岩木山は望めませんでした。

正面

やや右から

やや左から

若い鬼コで、引き締まったシャキッとした成りと顔立ちを感じます。

入口の石柱は“金毘羅”となっていますが、お堂の額表札は“琴平神社”となっています。

先日、元気村の帰り道に鬼コの背に文字が刻まれていることに気付きました。

5年ほど前に鳥居とともに朱のペンキが塗られ、刻まれた字が塗料に埋もれて読みにくくなっています。

脚立持参でじっくりと目を近づけて見ても・・・・・、

ほぼ確かな文字を拾うと?

明治○十六年 旧正月

川口 武

○○弥○郎

秋元○市

○○○太郎

白川○○

白川九○○

と、こんな感じでしょうかね。

金毘羅の狛犬が置かれたのが、石柱表札と共に大正9年6月20日です。

狛犬の石台の寄付芳名を覗くと、

川口武、徳田弥次郎、白川九郎助の名があります。

秋元で市のつく名は居ないです。

大正9年から若干ずれる年の設置かと思われます。

狛犬の寄付名簿では、最初に太宰との縁と元気村の元所有主である“傍島正之助”という名があり寄付額18円。

次に田中重吉10円とあり、鬼コの背に刻まれた名の3名は2円ほどの寄付ですから、鬼コは村あげての設置ではないのかも知れません。まあ、鬼コが置かれたのが明治36年としてら、村の若い衆らが置いたのかとも想像できますね。

この鬼コの存在が益々気になるところです。

加藤氏らの鳥居の鬼コの調査では、撫牛子八幡宮の既に大火で焼失した最初の鬼コは明治初年高山玄南という人が作ったとの由緒があるそうで、また、出始めは早くても明治中後期~大正初期と言われておりますから、36年も微妙なところですね。

塗料が劣化して磨り減ってきたら確認できるのかも知れませんから、期待しましょう。

そして、今朝家の周辺でアブラゼミを見つけました。孵ったばかりかも知れませんね。

で、岩木山は望めませんでした。

2013.07.28

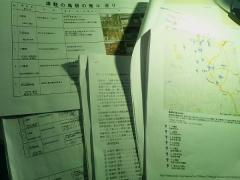

津軽森林鉄道トレッキングシンポ

昨日の工芸体験で知り、昨夜早速に行って来ました。

テーマが“奥津軽の新たな観光を創造するシンポジウム”です。

新たな観光とは、“青森ひばと森林鉄道の軌跡トレッキング”です。“ロングトレイル”という林道や登山道をつなぎ合わせた距離の長い自然歩道が、観光として可能かを探るシンポですね。

まずはシェルパ斉藤さんの講演でロングトレイルの魅力が感じられます。

講演のシェルパ斉藤さんと信越トレイルの木村さんのお話も、パネルディスカッションでのパネラーの方々のお話も、時間が足らんとばかりの豊富な内容をお持ちの方々。

事業は既に動き始めていますが、まだまだ天然木豊富なヒバの自然と、森林鉄道の産業遺産の組み合わせによるトレイルの整備は、国内の既存のロングトレイルの事例を見ても距離とか自然の規模程度もそれぞれのようですから、現在の観光条件を上手く組み合わせることで期待出来ると思いますね。

ロングトレイルの基本形である“1本の道”をどう整えるかが事業の課題でもあるようですが。

とても規模の大きな観光資源の創造で私にはとても難しいのですが、歩く旅で津軽に来ていただけることになれば、私にとっても何らかの形でウオーキングの膨らみ部分となるような面白さ感じる事業ですね。

頑張ってほしいものです。

そして、今朝岩木山は望めませんでした。

テーマが“奥津軽の新たな観光を創造するシンポジウム”です。

新たな観光とは、“青森ひばと森林鉄道の軌跡トレッキング”です。“ロングトレイル”という林道や登山道をつなぎ合わせた距離の長い自然歩道が、観光として可能かを探るシンポですね。

まずはシェルパ斉藤さんの講演でロングトレイルの魅力が感じられます。

講演のシェルパ斉藤さんと信越トレイルの木村さんのお話も、パネルディスカッションでのパネラーの方々のお話も、時間が足らんとばかりの豊富な内容をお持ちの方々。

事業は既に動き始めていますが、まだまだ天然木豊富なヒバの自然と、森林鉄道の産業遺産の組み合わせによるトレイルの整備は、国内の既存のロングトレイルの事例を見ても距離とか自然の規模程度もそれぞれのようですから、現在の観光条件を上手く組み合わせることで期待出来ると思いますね。

ロングトレイルの基本形である“1本の道”をどう整えるかが事業の課題でもあるようですが。

とても規模の大きな観光資源の創造で私にはとても難しいのですが、歩く旅で津軽に来ていただけることになれば、私にとっても何らかの形でウオーキングの膨らみ部分となるような面白さ感じる事業ですね。

頑張ってほしいものです。

そして、今朝岩木山は望めませんでした。

2013.07.27

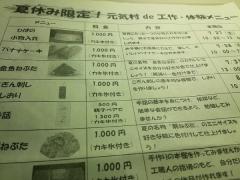

元気村de工作

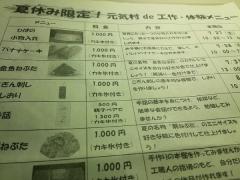

かなぎ元気村の夏休みメニューです。

初日にあたる今日のメニュー“ひばの小物入れ”に息子と参加。

息子の夏休み宿題を済ませようとの参加では無いですね。

パーツは既に準備されていますが、それでもノコギリや金づち、電気ドリルを使っての作業ですから、家の中で出来る工作とは違いますから。

途中、豪快なカキ氷は昔食堂に置かれていたモーター付きの大きなマシンで、それぞれ各自で氷盛りするのもまた工作並みの楽しさです。

細かい仕上げに注意しながらもどうにか完了。

廃業した金木の木村製材所製の県産ヒバの集成材が材料となっていました。

ヒバの香りが堪らなく感じます。

昼はもちろん鄙家のうどんとなり、

歩きの帰り道に金毘羅様の鳥居の鬼に顔を合わせて参りました。

気付いたこと、鬼コの背中に文字が刻まれています。

後日脚立持参でのぞきましょう。

そして、今朝の岩木山です。

初日にあたる今日のメニュー“ひばの小物入れ”に息子と参加。

息子の夏休み宿題を済ませようとの参加では無いですね。

パーツは既に準備されていますが、それでもノコギリや金づち、電気ドリルを使っての作業ですから、家の中で出来る工作とは違いますから。

途中、豪快なカキ氷は昔食堂に置かれていたモーター付きの大きなマシンで、それぞれ各自で氷盛りするのもまた工作並みの楽しさです。

細かい仕上げに注意しながらもどうにか完了。

廃業した金木の木村製材所製の県産ヒバの集成材が材料となっていました。

ヒバの香りが堪らなく感じます。

昼はもちろん鄙家のうどんとなり、

歩きの帰り道に金毘羅様の鳥居の鬼に顔を合わせて参りました。

気付いたこと、鬼コの背中に文字が刻まれています。

後日脚立持参でのぞきましょう。

そして、今朝の岩木山です。

2013.07.26

津軽の鬼っこ12

2013.07.26

ノルディックウオーク認定証

公認指導員の認定証が届きました。

ベスト、キャップ等の活動に必要な一式と共です。

急がずにゆっくりと前進していこうかと思いますね。さっそく恩師に報告と感謝。

現時点では、今までのウオーキング活動の膨らみ部分と考えていますから、ベースはあくまでウオーキングですね。使い分けするのも良しかと考えていますから。

今日夕方の岩木山です。

ベスト、キャップ等の活動に必要な一式と共です。

急がずにゆっくりと前進していこうかと思いますね。さっそく恩師に報告と感謝。

現時点では、今までのウオーキング活動の膨らみ部分と考えていますから、ベースはあくまでウオーキングですね。使い分けするのも良しかと考えていますから。

今日夕方の岩木山です。

2013.07.25

津軽の鬼っこ11

鳥居の鬼の11回目は先週立ち寄りの三好地区鶴ケ岡八幡宮の鬼です。

こちら以前、信号待ちで鬼の姿を確認したこともあった気がするのですが、鳥居に居ませんね。

近所の方にたずねると、おそらく今年落ちたのではないかとのこと。

そして本堂の入口の棚に置かれて居ることを発見。木製の赤鬼です。

加藤氏の分類によると“一般型”となります。

鳥居には肩で背負っていた支えの部分が残っていますし、鬼の劣化もそれ程無いように見られるので、復旧されそうな気もしますが。

画像をお借りするとこちらが姿です。

そして、今朝岩木山は望めませんでした。

こちら以前、信号待ちで鬼の姿を確認したこともあった気がするのですが、鳥居に居ませんね。

近所の方にたずねると、おそらく今年落ちたのではないかとのこと。

そして本堂の入口の棚に置かれて居ることを発見。木製の赤鬼です。

加藤氏の分類によると“一般型”となります。

鳥居には肩で背負っていた支えの部分が残っていますし、鬼の劣化もそれ程無いように見られるので、復旧されそうな気もしますが。

画像をお借りするとこちらが姿です。

そして、今朝岩木山は望めませんでした。

2013.07.24

津軽の鬼っこ10

鳥居の鬼っこの10回目、平川市日沼の三社神社の鬼です。

旧尾上町唯一の鳥居の鬼コです。

こちらは一番最後の五の鳥居ですが、小堰を渡った鳥居に居ます。

木製鬼の加藤慶司著“津軽における鳥居の鬼コ”による鬼コの分類でいうと強力型。

艶やかな水色に、赤ふんどし、赤まぶた、耳の一部と乳も赤。

そして並んだ白歯、ヘソと手足の爪が白色で、管理がいいので部分がしっかりとしています。

後ろか見ると肩でしっかり支えている姿を感じます。

そして、今朝の岩木山です。

旧尾上町唯一の鳥居の鬼コです。

こちらは一番最後の五の鳥居ですが、小堰を渡った鳥居に居ます。

木製鬼の加藤慶司著“津軽における鳥居の鬼コ”による鬼コの分類でいうと強力型。

艶やかな水色に、赤ふんどし、赤まぶた、耳の一部と乳も赤。

そして並んだ白歯、ヘソと手足の爪が白色で、管理がいいので部分がしっかりとしています。

後ろか見ると肩でしっかり支えている姿を感じます。

そして、今朝の岩木山です。

2013.07.23

津軽の鬼っこ9

鳥居の鬼っこの9回目。

一昨日の“鬼巡りその①”で当然の如く立ち寄った、弘前撫牛子八幡宮です。

神社はイチョウの大木も途中で詰められて境内全体の大改修工事の最中でした。

通りから直ぐの一の鳥居に鬼がいます。

緑色の木製の鬼で、加藤慶司著“津軽における鳥居の鬼コ”による鬼コの分類でいうと強力型になります。

しっかりと腰を落とした状態で、はいているのは黒パンツですね。

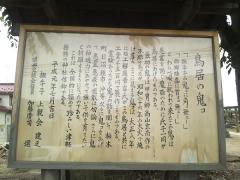

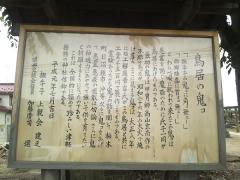

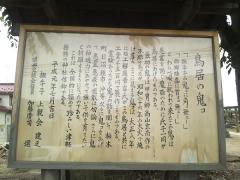

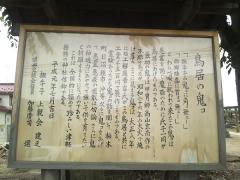

そして、ここの神社有る鳥居の鬼コについての表示板。

鳥居の鬼コ

「撫牛子の鬼コに角コ無ェー」「西郷隆盛に首タコ無ェー」

と、わらべ唄に歌われて来たこの鬼コは、悪霊を防ぐ魔除のために氏子一同が鳥居にあげたものである。

最初の鬼コは、甲冑師高山玄南作の木彫であったが、昭和二十六年の大火で焼け落ち、ここに見える鬼コは、大正八年に石工櫻庭音吉氏がこの鳥居と共に工費千五百円で製作したものである。

霊験あらたかな鬼コの話を聞いて、柏木町、日沼、種市、沖等次々に鬼コをあげて、悪霊、悪疫の退散は勿論、さらに鬼の神通力にあやかって強い子供を育てたいと祈願するようになったのである。

これは、全国的に極めて珍らしい津軽独特の神社信仰である。

と示されています。加藤慶司氏の名もあります。

明治時代の神社整理が影響して奇妙な風俗がみられるようになったひとつが“鳥居の鬼コ”で、

全国的にあまり例のみられない津軽独特の風俗だそうです。

鬼が掲げられ始めた年代も不明といわれていますが、約百年前とする理由のひとつにに、

“撫牛村の依頼により高山玄南が木彫の“鬼コ”を作ったのが明治初年との由緒が残されている”そうです。

といった事もあり、巡り①の最初は、弘前撫牛子八幡宮の鬼コとなります。

そして、今朝岩木山は望めませんでした。

一昨日の“鬼巡りその①”で当然の如く立ち寄った、弘前撫牛子八幡宮です。

神社はイチョウの大木も途中で詰められて境内全体の大改修工事の最中でした。

通りから直ぐの一の鳥居に鬼がいます。

緑色の木製の鬼で、加藤慶司著“津軽における鳥居の鬼コ”による鬼コの分類でいうと強力型になります。

しっかりと腰を落とした状態で、はいているのは黒パンツですね。

そして、ここの神社有る鳥居の鬼コについての表示板。

鳥居の鬼コ

「撫牛子の鬼コに角コ無ェー」「西郷隆盛に首タコ無ェー」

と、わらべ唄に歌われて来たこの鬼コは、悪霊を防ぐ魔除のために氏子一同が鳥居にあげたものである。

最初の鬼コは、甲冑師高山玄南作の木彫であったが、昭和二十六年の大火で焼け落ち、ここに見える鬼コは、大正八年に石工櫻庭音吉氏がこの鳥居と共に工費千五百円で製作したものである。

霊験あらたかな鬼コの話を聞いて、柏木町、日沼、種市、沖等次々に鬼コをあげて、悪霊、悪疫の退散は勿論、さらに鬼の神通力にあやかって強い子供を育てたいと祈願するようになったのである。

これは、全国的に極めて珍らしい津軽独特の神社信仰である。

と示されています。加藤慶司氏の名もあります。

明治時代の神社整理が影響して奇妙な風俗がみられるようになったひとつが“鳥居の鬼コ”で、

全国的にあまり例のみられない津軽独特の風俗だそうです。

鬼が掲げられ始めた年代も不明といわれていますが、約百年前とする理由のひとつにに、

“撫牛村の依頼により高山玄南が木彫の“鬼コ”を作ったのが明治初年との由緒が残されている”そうです。

といった事もあり、巡り①の最初は、弘前撫牛子八幡宮の鬼コとなります。

そして、今朝岩木山は望めませんでした。

2013.07.22

津軽の鬼っこ8

鳥居の鬼っこの8回目。

金木喜良市地区の3つ目は村社立野神社の鬼です。

参道の木々も立派で、ヤマセによる冷害を鎮める風の神様が祀られているらしい。

喜良市の他の2つは力士でしたが、こちらは木製山伏鬼です。

加藤慶司著“津軽における鳥居の鬼コ(1998)”による分類は、強力(ごうりき)型、一般型、神像型、相撲型の4種になり、ここは神像型になります。

大きくて立派な鬼です。

神社に入るには裏手のほうが便利で、正面の鳥居側は少し分かり辛いかも。

そして、今朝の岩木山です。

金木喜良市地区の3つ目は村社立野神社の鬼です。

参道の木々も立派で、ヤマセによる冷害を鎮める風の神様が祀られているらしい。

喜良市の他の2つは力士でしたが、こちらは木製山伏鬼です。

加藤慶司著“津軽における鳥居の鬼コ(1998)”による分類は、強力(ごうりき)型、一般型、神像型、相撲型の4種になり、ここは神像型になります。

大きくて立派な鬼です。

神社に入るには裏手のほうが便利で、正面の鳥居側は少し分かり辛いかも。

そして、今朝の岩木山です。

2013.07.21

津軽の鬼コ巡り

このブログ、昨日までの“津軽の鬼っこ”も既に7回となっていますが、正確というか“津軽の鬼コ”というのが共通の呼び方ようです。

今日弘前を中心に巡ってきました。

ネットからの情報のプリントと、ナビを軽トラックに設置して、GO。

ちょうど大祭の神社も有ってか、近所の方ともお話したり、神社巡りも楽しく経過、面白いですね。

無牛子の表示板ですね。

最も南に位置する石川の八幡宮も訪ね、鳥居の鬼もそれぞれの特徴を持ち、“奇妙な風俗”に不思議さが増します。

やはり立ち寄りは“たけや”さんですね。

この鳥居の鬼の存在を知られてくれたのも武林さんですから、当然と寄りたくなりましたね。

蕎麦1枚2枚とすすみ、3枚目も一気に、

もう一枚は4枚目。

そして甲子園県予選のテレビ放送を気にしながらも、鬼の話で少し長居となりました。

高校野球の明日の決勝は聖愛と弘前高校の対戦となり、弘前は盛り上がるでしょうね。

ねぷたの紙貼り作業もひと休みになるかも知れませんね。

といった具合で幾つかの鳥居の鬼コを巡ってきたので、これから巡るのを含めて書き込めるときにこのブログに残しておきましょう。鳥居の鬼巡りは付加するものも大きくて楽しいものです。

そして、武林さんたちが巡って月日も経っていますから、その後の状況が知りたいようですしね。

弘前では岩木山の姿を都度望んだのですが、我が家からは今朝夕と岩木山は望めませんでした。

今日弘前を中心に巡ってきました。

ネットからの情報のプリントと、ナビを軽トラックに設置して、GO。

ちょうど大祭の神社も有ってか、近所の方ともお話したり、神社巡りも楽しく経過、面白いですね。

無牛子の表示板ですね。

最も南に位置する石川の八幡宮も訪ね、鳥居の鬼もそれぞれの特徴を持ち、“奇妙な風俗”に不思議さが増します。

やはり立ち寄りは“たけや”さんですね。

この鳥居の鬼の存在を知られてくれたのも武林さんですから、当然と寄りたくなりましたね。

蕎麦1枚2枚とすすみ、3枚目も一気に、

もう一枚は4枚目。

そして甲子園県予選のテレビ放送を気にしながらも、鬼の話で少し長居となりました。

高校野球の明日の決勝は聖愛と弘前高校の対戦となり、弘前は盛り上がるでしょうね。

ねぷたの紙貼り作業もひと休みになるかも知れませんね。

といった具合で幾つかの鳥居の鬼コを巡ってきたので、これから巡るのを含めて書き込めるときにこのブログに残しておきましょう。鳥居の鬼巡りは付加するものも大きくて楽しいものです。

そして、武林さんたちが巡って月日も経っていますから、その後の状況が知りたいようですしね。

弘前では岩木山の姿を都度望んだのですが、我が家からは今朝夕と岩木山は望めませんでした。